気象変動予測で世界で最も高確率で的中を続けるノーザンブリア大学の天才物理学者バレンチナ・ザーコバ教授の予測によると、今後太陽の活動は低下して、2030年以降にミニ氷河期がやってきます。

この詳細は過去の記事でもご紹介しました。

ところで、そのミニ氷河期は一体どれくらいの寒さなのでしょうか?映画の「デイ・アフター・トゥモロー」のように世界が凍り付いてしまうほどなのでしょうか?

この疑問を解決するためには過去の歴史から学んだ方がいいでしょう。なぜなら過去の人類史においてミニ氷河期(小氷期)は何度もやってきているからです。

今回は直近の小氷期である日本の江戸時代がどれほど寒かったのかということを知るために冬の様子を描いた浮世絵や冷害によって起きた大飢饉の様子を見ていこうと思います。

目次

直近の地球の小氷期(ミニ氷河期)

小氷期のピークは直近では1645~1715年です。この頃はマウンダー極小期といって太陽の黒点が大幅に減っていた期間だということは当時の天文学者の記録に残されており、その間太陽活動は極端に弱まっていたことが氷柱コア中の炭素14や木の年輪の解析などで判明しています。

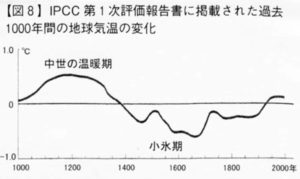

気温の変化はグラフで見てみるとわかりやすいです。

出典:宇宙 NEWS LETTER 2015「「地球温暖化」の虚構 (その一)」

グラフで見ると、14世紀から19世紀の後半まで小氷期となっており比較的寒かったことがわかります。そしてその中でも特に寒かった時期がマウンダー極小期の1645~1715年頃なのです。

ではそのマウンダー極小期とその前後の小氷期はどれほど寒かったのか江戸時代の記録から見ていきましょう。

雪が降る江戸の浮世絵

この頃の浮世絵では深い雪に覆われた江戸の様子がたくさん描かれています。現代の東京では年に一回か二回ほどしか降りませんし、降ったとしても雪が積もることは珍しいです。

ではその江戸の様子をいくつかの浮世絵で見ていきましょう。

出典:歌川広重 「名所江戸百景 浅草金龍山」大判錦絵 安政3年(1856)

この作品は1856年となり、小氷期が終わろうとしている時ですが、雪は積もり、人々は傘を差していることが見て取れます。

出典:歌川国芳作 「新板子供遊び之内 雪あそび」

この作品はいつ描かれたのかハッキリとは分かりませんが、歌川広重と同様に江戸末期に活躍した浮世絵師です。雪だるまを作れるほどの雪があったようです。今の東京でそれほどの雪が降ることはほぼありません。それにしても、やることは今も昔も同じですね。笑

鈴木春信 作 タイトル不明

鈴木春信は1725-1770年を生きた江戸中期の浮世絵師です。作品の年代は不明ですが、彼が生きた年代を見るとマウンダー極小期が終わって数十年のことです。マウンダー極小期は終えていますが、犬(のようなもの)を作れるほど雪がたくさん積もっていることが分かりますね。

小氷期における飢饉

江戸時代には数々の不作による飢饉と一揆が起こっていることがわかっています。 様々な原因がありますが、その多くが冷害によって収穫が安定しなかったからです。特に江戸を揺るがせた大飢饉の年代を見ていきましょう。

雨が3ヶ月続いた延宝の飢饉(1674-75)

延宝2年(1674年)、「松本市史近世」の記録によると5月中旬より日々曇り晴天はなく、6月5日から9月末まで毎日雨が降り、稲作と畑作は大凶作になったため、翌年延宝3年には穀物の価格が高騰し、飢饉に陥りました。そして延宝8年(1680年)も飢饉になったことがわかっています。

この記録の中で気になるのは曇りが続いて、その後雨が3ヶ月以上降り続いたという点です。

太陽の活動が弱まると曇りが多くなるということがわかっています。

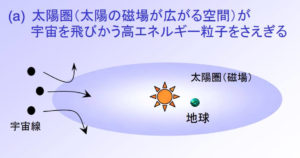

どういうことかというと、この期間はもう既に黒点がほぼ0のマウンダー極小期の真っ只中で太陽活動は停滞中でした。太陽系外からやってくる宇宙線の侵入を太陽の磁場が防いでいますが、マウンダー極小期のなかで太陽の活動が弱まっている時は磁場が弱まり、多くの宇宙線が太陽系内に飛来します。地球もその影響から免れることなく、宇宙線が多く飛来していたことがわかっています。

出典:中世の温暖期と近世の小氷期における太陽活動と気候変動

そして宇宙線が大気圏に入ってくるとミューオンという粒子になって、そのうちの一部が大気をイオン化します。イオン化された大気中は水滴になりやすく、そのため大気中に雲ができやすくなります。

宇宙線が大気圏に入ると曇りやすくなるというのは一部の学者の意見であり、学界における定説にはまだなっていないようですが、延宝2年に曇りと雨が4ヶ月ほど毎日のように続いたという異常気象とマウンダー極小期の真っ只中で太陽の磁場が弱まり宇宙線が多く飛来していたということが一致しています。

これは単なる偶然なのでしょうか?

他の年も見ていきましょう。

夏に霜が降った元禄の飢饉(1688-1704)

元禄年間(1688-1704)の間も東北を中心に凶作・不作が頻発しました。特に元禄8年(1695)と15年(1702)は大凶作となり、それぞれの年で数万人もの餓死者が出て、津軽藩だけでも領民の3分の1の人が亡くなったと言われています。

具体的にどのような天候だったのかというと、元禄8年は7月下旬~8月上旬頃に霜が降りるほどの冷夏となり、当時の平均収量の3割しか米が採れなかったと伝えられています。

夏に霜が降るというというのは小氷期を象徴するような異常気象そのものですね。

ちなみに、この飢饉の様子は『耳目心痛記』にも記されています。

『道を歩けば、餓死者が野垂れ死に、村では死に絶えた家が後を絶たなかった。肉親が死んでも弔う体力もなく屍骸は放置される。11月になると積雪のため草木の根を取り食べる事もできず、水飲みの生活を余儀なくされた。生き残った家庭でも一家心中や子殺しが続いた。』

悲惨な状況だったことが分かりますね。

この飢饉は全国にまで広がっていき、但馬出石藩では農民による打ち壊しが起こり、米価が急高騰していきます。

歴史的雑学で余談となりますが、このように飢饉で危機状況の中、江戸幕府が行なった政策は、江戸の中野に犬小屋を作り、凶作の中辛うじて収穫できた数少ない米を犬1匹に対し、1日白米3合、味噌50匁(約187グラム)、干しイワシ1合という豪華な食事を与えました。そう、これは「生類憐れみの令」で有名な徳川綱吉の時代の話です。これらにより一般民衆の間で生類憐みの令は悪法となり、幕府への不満が高まりました。

動物愛護法の先駆けとなる法ですが、人間より動物(特に犬)を優先していた行き過ぎた政策だったことが伺い知れます。

約100万人の犠牲者を出した享保の大飢饉(1732)

この飢饉は江戸四大飢饉の一つに数えられる大きな飢饉です。享保16年(1731年)末から悪天候が続き、享保17年の夏、冷害と害虫によって主に西日本(四国、九州、中国地方)、特に瀬戸内海沿岸付近で甚大な凶作に遭いました。餓死者は合計12000人と伝えられていますが、各藩があえて少なく報告したという説もあり、江戸時代の公式史書「徳川実紀」(19世紀前半に編纂)は当時の餓死者は969900人と伝えています。

翌年、享保18年(1733年)正月には飢饉による米価の高騰に困窮した江戸市民によって享保の打ちこわしが行われました。江戸においても餓死者が多く、その死者を弔うために隅田川花火大会が始まったとされています。

一方で最大の凶作に遭ったはずの瀬戸内海の大三島だけは下見吉十郎がもたらしたサツマイモのおかげで餓死者を出さずに済みました。これを教訓にして、時の将軍徳川吉宗は米以外の穀物の栽培を奨励し、東日本でも飢饉対策の作物としてサツマイモの栽培が普及したのです。

以上で今回は3つの飢饉と取り上げましたが、どれも異常気象的な悪天候による冷害が原因となっていることが分かります。他にも近世最大の飢饉といわれる、天明の大飢饉(1782-87年)は浅間山の大噴火による冷害がありましたし、天保の大飢饉(1833-39)も稲刈りの時期に雪が降ったり、大雨・洪水が相まって飢饉が起こり、打ちこわしや一揆が相次ぎました。

総じて、江戸時代は冷害との闘いの時代でもあったと言えます。

太陽の黒点数が大幅に減少し、2030年ミニ氷河期に差し掛かると予測されていますが、どれほどの寒さになるのかは江戸時代のマウンダー極小期とその前後の状況に近くなるのではないかと考えられます。江戸時代の気温は正確には何度かは記録がないのでわかりませんが、凍えて死ぬほどではなかったようです。ただし、冷害による凶作で多数の人が犠牲になっているので間接的に寒さで命を落としていると言えます。

ちなみに当時の人々は火鉢や掘り炬燵で寒さを凌いでいたようです。

掘り炬燵で竹筒を吹いて炭を起こしている様子

出典:『絵本和歌浦』

火鉢で体を暖める女性

出典:『時世粧菊揃(いまようきくぞろい)』「つじうらをきく」歌川国芳 画

この記事では当時の様子を「浮世絵」と「飢饉」というキーワードから見ていきましたが、他の観点からも見ることができると思います。

仮に本当に2030年以降ミニ氷河期になったとして、その後どのように生き抜くのかを考えるにあたって当時の人たちの知恵を参考にするといいと思います。個人的には寒冷化においてはサツマイモなどの地上に比べて比較的暖かい地中で育つ根野菜が飢えを凌ぐのだと思いました。

Copyright secured by Digiprove © 2019

Copyright secured by Digiprove © 2019